隨著許多上市公司效仿微策略將比特幣作為企業戰略儲備,近期以太坊(ETH)也開始成為部分企業的儲備資產。然而,這一策略在市場中引發了某些質疑,尤其是在以太坊的供應模式和通脹問題上,與比特幣形成了鮮明的對比。

Table of Contents

Toggle- 企業面臨「買不完」的困境

- 質押機制能應對資產稀釋問題

- 以太坊生態的迫切需求

企業面臨「買不完」的困境

KOL 陳劍認為,比特幣與以太坊作為戰略儲備資產的最大區別在於,比特幣是有限的,買完即止,具備類似“數字黃金”的特性;而以太坊則是持續增發的,具有類似「數位石油」的屬性,這使得以太坊無法像比特幣那樣只靠囤積,必須依賴消耗。

他指出,過去一週以太坊增發了 1.6 萬顆 ETH,目前以太坊最大戰略儲備機構 Sharplink 持有 28 萬顆 ETH。如果以當前的增發速度繼續下去,四個月內新增的 ETH 可能就能抵消掉 Sharplink 的持倉量,這樣的局面最終會陷入「根本買不完」的困境。

陳劍認為,如果一個資產不斷增發且通脹加劇,持續的戰略儲備投入最終將變成「無底洞」。面對這一情況,機構們會面臨兩個選擇:

- 選擇退出:當戰略儲備機構意識到這場遊戲是無限循環的,而資金卻是有限的時,必然會在某個時間點選擇退出市場,收回資金。就像易理化在 ETH 價格達到 3000 美元時選擇清倉,其他機構也可能會選擇在某個價格點清倉,這樣的策略難以像比特幣那樣長期持有。

- 停止增發並進入通縮:以太坊必須停止增發,甚至進入通縮狀態,以打破這個無限循環的內捲遊戲。只有這樣,才能實現對所有人利益的最大化。為了達成這一目標,陳劍強調,以太坊的生態系統必須活躍起來,產生大量的交易,從而促進 ETH 的銷毀,停止通脹並進入通縮。

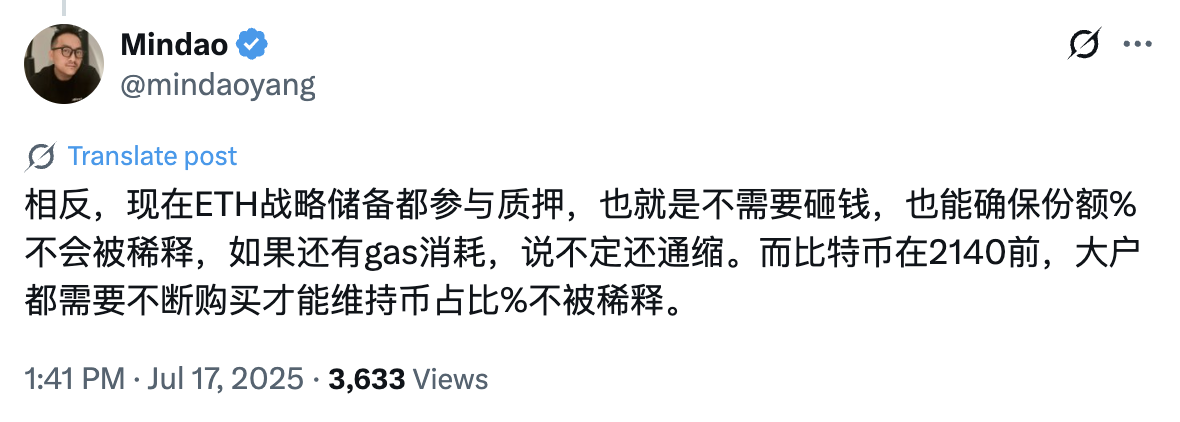

質押機制能應對資產稀釋問題

與陳劍的看法不同,dForce 創辦人楊民道認為,以太坊的戰略儲備並不需要不斷購買,只要通過參與質押機制就能確保持有份額不被稀釋。此外,楊民道還表示,如果以太坊的「gas費」消耗持續存在,甚至可能會出現通縮現象。相比之下,比特幣在 2140 年之前,大戶們必須不斷購買比特幣,以維持其所持份額。

以太坊生態的迫切需求

儘管對以太幣企業儲備抱持懷疑,但陳劍認為,以太坊生態現在最重要的是推動創新和新項目的誕生。隨著以太坊生態逐步發展,新的創新將可能催生出新的需求和消耗,如此一來便能減輕戰略儲備機構面臨的壓力。這些新項目通常具備以下特點:

- 許多人會覺得這些新項目不過如此,並不被看好;

- 購買門檻較高,需要一定時間和精力去研究;

- 一旦規模化發展,便會產生大量的衍生項目,推動整個生態的繁榮。

陳劍表示,這些新項目一旦出現,大型機構必然會全力推動其發展,這正是目前以太坊生態急需的創新。隨著市場不斷變化,這些新事物的誕生將成為未來的關鍵。