解碼香港金管局文件:穩定幣監管背後的“嚴”與“活”

香港歡迎負責任的創新者,但請做好接受嚴格監管的準備。

作者:David,深潮 TechFlow

香港正在加快穩定幣立法推進速度。

7月29日,香港金融管理局 發布 了《持牌穩定幣發行人監管指引》諮詢總結及該指引、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(持牌穩定幣發行人適用)》諮詢總結及該指引,以及兩份制度說明文件,為即將於8月1日生效的穩定幣監管制度提供了詳細的執行細則。

此前,香港立法會已於5月21日正式通過 《穩定幣條例》 ,建立了法幣穩定幣發行人的發牌制度。

從條例通過到配套指引發布,再到正式實施,香港用了不到三個月的時間完成了穩定幣監管制度的"最後一公里"。

這麼多文件,到底互相是什麼關係?

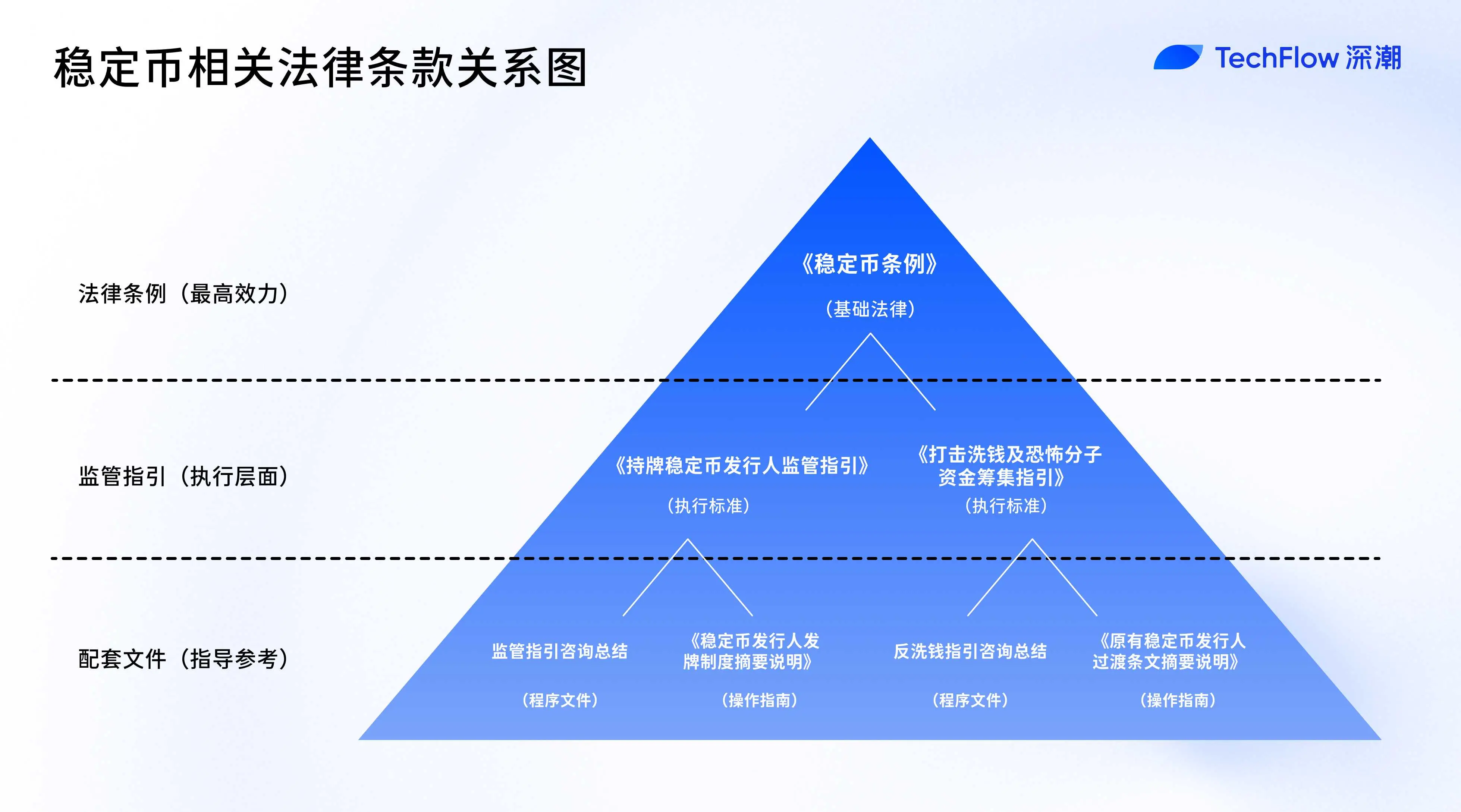

從上可以看到,這套完整的監管體系由一部條例(穩定幣條例)、兩套指引(及其諮詢總結)和兩份說明文件構成,形成了從法律基礎到執行細則再到操作指南的完整鏈條。

具體而言,整個文件體系包括:

1部基礎法律:《穩定幣條例》(5月份已發布)

2套監管指引:《持牌穩定幣發行人監管指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》

2份諮詢總結:記錄上述兩套指引的公眾諮詢過程和金管局回應

2份說明文件:《穩定幣發行人發牌制度摘要說明》、《原有穩定幣發行人過渡條文摘要說明》

其中,《穩定幣條例》位於金字塔頂端,作為基礎法律,確立了穩定幣發牌制度的法律地位和基本框架。兩套監管指引位於執行層面,將條例中的原則性規定轉化為具體的操作標準和合規要求。這些指引具有準法律效力,持牌機構必須嚴格遵守。

諮詢總結作為程序性文件,雖不具備直接法律效力,但記錄了監管機構對市場意見的回應,有助於市場參與者理解監管意圖和指引制定的考量;

兩份說明文件則處於解釋和指導層面,為市場參與者提供制度理解和申請指南,幫助潛在申請人更好地理解監管要求和申請流程。

簡單來說:

條例負責"立規矩"------確定什麼是穩定幣、誰可以發行、基本的監管原則等根本性問題;

監管指引負責"定標準"------具體的資本充足率、風險管理要求、信息披露標準等技術性規定;

說明文件負責"指路徑"------如何申請牌照、過渡期如何安排、監管機構如何執法等操作性問題。

《持牌穩定幣發行人監管指引》:2500萬港幣門檻背後的"嚴"與"活"

此次金管局一口氣發布了6份文件,考慮到閱讀效率,我們將重點解讀其中最核心的執行文件:《持牌穩定幣發行人監管指引》。因為其詳細規定了發行人的具體合規要求,關係到市場參與者的切身利益和操作路徑。

如果說《穩定幣條例》是香港為穩定幣發行搭建的根基,那麼這份長達89頁的《持牌穩定幣發行人監管指引》,更像是為這座建築填充的磚瓦。

從2500萬港幣的資本金門檻,到私鑰管理的12項具體要求,金管局用近乎"事無巨細"的方式,勾勒出了個既嚴格又務實的監管框架。

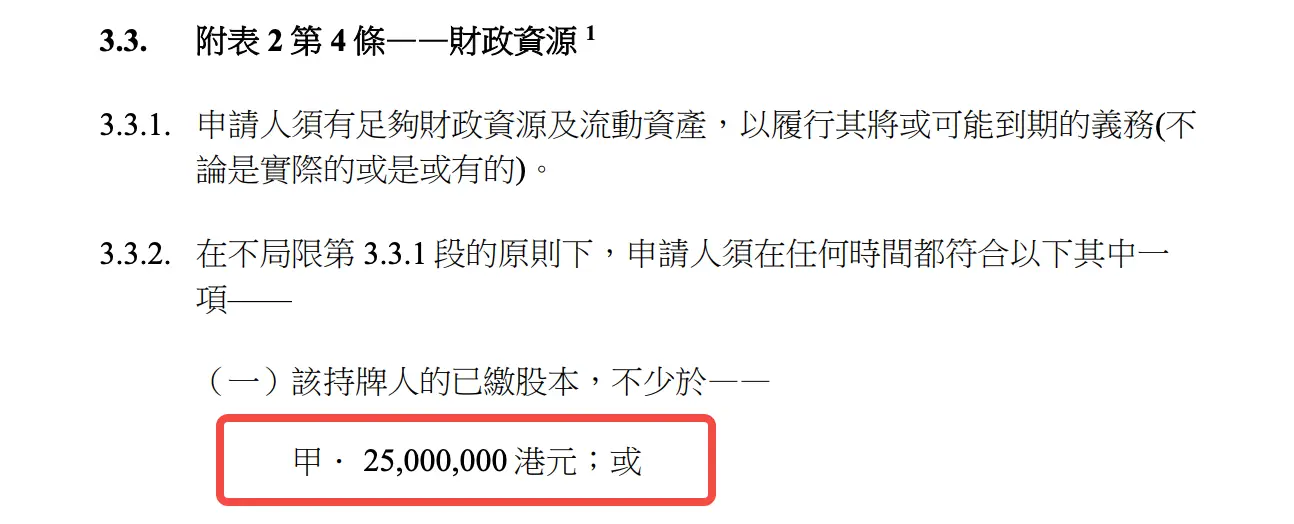

准入門檻:不是誰都能玩的遊戲

2500萬港幣(約320萬美元)的最低資本金要求,在全球穩定幣監管中處於中等偏高水平。相比之下,歐盟MiCA法規對電子貨幣代幣發行人的最低資本要求為35萬歐元,日本則要求1000萬日元(約7.5萬美元)。香港的門檻設置顯然經過了精心考量------既要確保發行人有足夠的財務實力,又不至於將創新者完全拒之門外。

但資本金只是第一道門檻。更值得關注的是"適當人選"要求。

監管指引用了整整一章的篇幅,詳細列舉了7大考量因素:從犯罪記錄到業務經驗,從財務狀況到時間投入,甚至連董事的"外部職務"都要納入考量…特別是獨立非執行董事必須占董事會至少三分之一的要求,直接對標了上市公司的治理標準。

這意味著,想在香港發行穩定幣,不僅要有錢,更要有"對的人"。一家由技術極客組成的Web3初創公司,可能需要大幅調整其治理結構,引入傳統金融背景的專業人士,才能滿足監管要求。

更嚴格的是業務活動限制。持牌人在開展任何"其他業務活動"前,都必須先獲得金管局的書面同意。這基本上將穩定幣發行人定位為"專營機構",類似於傳統的支付機構或 電子貨幣 發行商。對於那些希望構建"DeFi+穩定幣"生態閉環的項目方來說,這無疑是一個需要重新考慮商業模式的信號。

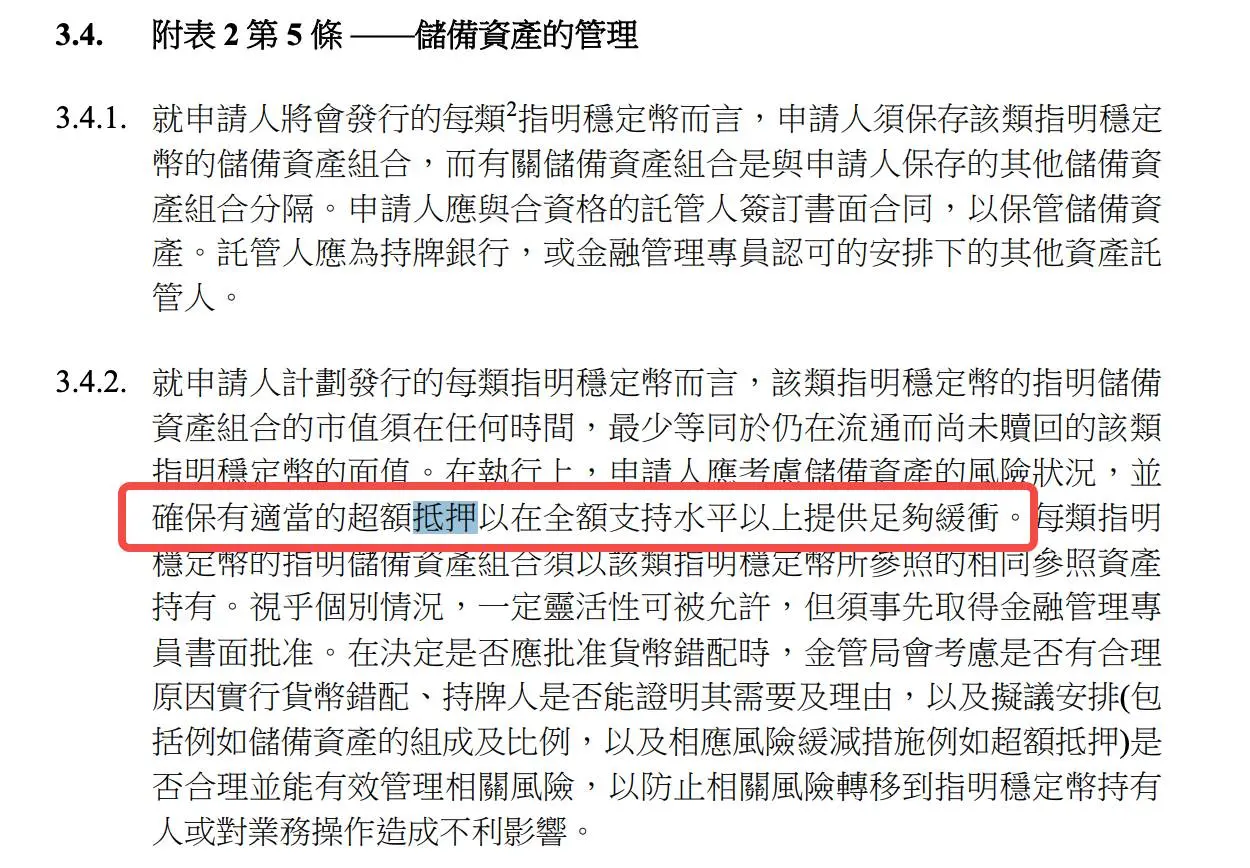

儲備管理:100%只是起點

在儲備資產管理上,香港採取了"100%+超額抵押"的雙保險模式。

監管指引明確要求,儲備資產的市值必須"在任何時間"都至少等於流通中穩定幣的面值,同時還要"考慮儲備資產的風險狀況,確保有適當的超額抵押"。

這個"適當"到底是多少?

指引沒有給出具體數字,但從要求持牌人設定市場風險指標內部限額、定期進行壓力測試等規定來看,監管者顯然希望發行人根據自身的風險狀況動態調整超額抵押比例。

這種"原則導向"的監管方式,給了發行人一定的靈活性,但也意味著更高的合規成本------你需要建立一套完整的風險評估體系來證明你的"適當性"。

在合格儲備資產的定義上,香港展現出了審慎但不保守的態度。

除了現金和短期銀行存款這些傳統選項,監管指引還明確接受"代幣化形式的合格資產"。這為未來的創新預留了空間------理論上,代幣化的美國國債、代幣化的銀行存款都可能成為合格的儲備資產。

但最引人注目的,還是信託隔離安排。

比如持牌人必須設立"有效的信託安排",確保儲備資產在法律層面與自有資產隔離,並且要獲得獨立法律意見來證明這種安排的有效性。這不是簡單的會計隔離,而是要確保即使發行人破產,穩定幣持有人的權益也能得到保護。

在透明度要求上,香港採取了"高頻披露+定期審計"的組合拳。發行人必須每週公布儲備資產的市值和組成,同時每季度由獨立審計師進行核證。相比之下,即使是合規程度較高的USDC,目前也只是每月公布儲備報告。香港的要求無疑將大幅提高穩定幣的透明度。

技術要求:私鑰管理很專業

在私鑰管理這個Web3特有的風險點上,監管指引展現出了令人驚訝的專業度:

從密鑰產生到銷毀,從物理安全到泄露應對,12項具體要求幾乎覆蓋了私鑰生命周期的每個環節。

比如,"重要私鑰必須在隔離環境中使用"------這意味著用於鑄造、銷毀穩定幣的私鑰不能接觸互聯網,必須在完全離線的環境中操作;

"密鑰使用需要多人授權"------沒有任何單一個體能夠獨動用關鍵私鑰;

"密鑰儲存媒介必須放在香港或金管局認可的地方"------這也直接排除了將 私鑰 托管在海外的可能性。

這些要求顯示,金管局不是簡單地套用傳統金融監管,而是真正理解了區塊鏈技術的特點和風險。某種程度上,這份指引可以被視為"企業級私鑰管理最佳實踐"的監管版本。

智能合約審計的要求同樣嚴格。發行人必須聘請"合資格的第三方實體",在智能合約部署、重新部署或升級時進行審計,確保合約"正確執行"、"與預期功能相符",並且"高度确信不存在任何漏洞或保安缺陷"。考慮到智能合約審計行業本身還在發展初期,"合資格"的定義可能會成為實踐中的一個挑戰。

在客戶身份認證上,監管要求體現了Web3與傳統KYC的融合。

一方面,發行人必須完成"相關的客戶盡職審查"才能提供服務;另一方面,又要求"只能將穩定幣轉移到客戶預先登記的錢包地址"。這種設計試圖在匿名性和合規性之間找到平衡點。

运营标准:穩定幣的"銀行化"之路

"T+1贖回"、"預登記賬戶"、"三道防線"------從原文件裡的這些要求可以看出,香港希望穩定幣發行人在運營標準上向傳統金融機構看齊,最大程度做好風險控制。

先看贖回時限。

"有效贖回要求應在收到後的一個營業日內處理"------這個T+1的要求比許多現有穩定幣更嚴格。Tether的 服務條款 中保留了延遲或拒絕贖回的權利,而香港的規定則將及時贖回上升為法定義務。

但這種"銀行化"並非簡單複製。監管指引也為"異常情況"預留了靈活性------如果需要延遲贖回,必須事先獲得金管局的書面同意。這種機制類似於銀行業的"暫停提取"條款,在極端市場條件下為系統穩定提供了緩衝。

三道防線的風險管理體系直接借鑒了銀行業的成熟實踐:

第一道防線是業務部門,第二道防線是獨立的風險管理和合規職能,第三道防線是內部審計。對於許多Web3原生團隊來說,這意味著組織架構的根本性改變------你不能再是一個扁平化的技術團隊,而必須建立起層級分明、職責清晰的組織體系。

特別值得注意的是對第三方風險的管理。

無論是儲備資產托管、技術服務外包還是穩定幣分銷,所有涉及第三方的安排都必須經過嚴格的盡職調查和持續監控。監管指引甚至要求,如果第三方服務商在香港以外,發行人必須評估當地監管機構的數據獲取權限,並在被要求時及時通知金管局。

KYC迷思:持幣必須實名?

目前在社媒上,大家最關心的其實還是KYC問題。

之前也有分析指出,監管文件中嚴格要求任何穩定幣持有者都需經過身份核實,也意味著實名。

我們可以看看這份文件的原話:

雖然監管指引在表述上區分了"客戶"和"持有人",但仔細分析後會發現,這種區分更像是一個"陷阱"------你可以相對自由地獲得和持有穩定幣,但要實現其核心價值(隨時贖回 法幣 ), KYC 幾乎不可避免。

監管指引在多處使用了看似寬鬆的表述:

"持牌人應只向其客戶發行指明穩定幣"

"條款及細則應適用於所有指明穩定幣持有人(不論其是否為持牌人的客戶)"

這種區分暗示存在兩類人群:需要KYC的"客戶"和不需要KYC的"持有人"。但當我們深入到具體的服務提供環節時,會發現這種區分更多是理論上的。

關鍵在於贖回服務的規定:"除非完成相關的客戶盡職審查,否則不得向指明穩定幣持有人及/或潛在指明穩定幣持有人提供發行或贖回服務。"

這意味著:任何想要行使贖回權利的持有人,都必須首先完成KYC,從"持有人"升級為"客戶"。

監管指引反復強調穩定幣持有人享有"以面值贖回"的權利,這被視為穩定幣"穩定"的核心保障。但實際上,這個權利的行使是有條件的------你必須願意並能夠完成KYC。

對於那些因為隱私考量、地理限制或其他原因無法完成KYC的持有人來說,這個"權利"實際上是無法行使的。

除了身份驗證,地理限制可能是更高的門檻。

指引要求發行人"確保不會在禁止交易指明穩定幣的司法管轄區發行或要約提供指明穩定幣",並且需要"採取合理措施識別及阻止使用 虛擬專用網絡 "( VPN )。

對於全球化的加密貨幣用戶來說,這種地理圍欄可能比KYC本身更具限制性。

但對於香港來說,這可能是一個可接受的權衡:通過適度的限制換取監管的確定性和金融穩定。但對於全球的加密貨幣生態來說,這種模式是否會成為主流,還有待觀察。

退出機制:未雨綢繆的"安全閥"

在所有監管要求中,"業務退出計劃"可能是最容易被忽視但又最為重要的一環。

監管指引要求每個發行人都必須準備一份詳細的退出計劃,包括如何出售儲備資產、如何處理贖回請求、如何安排第三方服務的交接。

這個要求的背後,是監管者對系統性風險的深層考量。

穩定幣不同於其他加密資產,其"穩定"的承諾使其更容易被大規模採用,但也意味著一旦出現問題,影響面會更廣。通過要求發行人提前規劃退出路徑,監管者試圖確保即使最壞的情況發生,市場也能有序消化衝擊。

退出計劃必須涵蓋"正常和受壓情況下"的資產出售策略。這意味著發行人需要考慮:

如果市場流動性枯竭,如何在不造成踩踏的情況下變現儲備資產?如果銀行合作夥伴終止服務,如何確保贖回渠道暢通?

這些問題的答案,將直接決定一個穩定幣項目在危機時刻的生存能力。

香港監管路徑的深層邏輯

縱觀這份監管指引,可以看出香港在穩定幣監管上走出了一條獨特的道路:既不是美國式的"執法導向"(通過執法行動倒逼合規),也不是歐洲式的"規則導向"(事無巨細的成文規定),而是"原則+規則"的混合模式。

在關鍵風險點如儲備管理、私鑰安全上,監管指引給出了詳細的規則;在具體實施如超額抵押比例、風險指標設定中,則保留了原則性的靈活空間。

這種設計反映了香港監管者的務實態度,認識到穩定幣行業仍在快速演進,過於僵化的規則可能很快過時。

2500萬的持牌門檻不算低,但相比香港虛擬資產交易平台500萬美元的資本要求,還是相對合理;技術要求很詳細,但也明確接受"代幣化資產"這樣的創新;運營標準很嚴格,但也為市場波動預留了應急機制。

更重要的是,這套監管框架展現了香港對穩定幣本質的理解:它不是簡單的"加密貨幣",而是連接傳統金融和數字經濟的關鍵基礎設施。因此,監管標準必須足夠高,以維護金融穩定;但也必須足夠靈活,以適應技術創新。

對於市場參與者而言,這份指引傳遞的信號很明確:

香港歡迎負責任的創新者,但請做好接受嚴格監管的準備。

那些希望在香港發行穩定幣的機構,需要認真評估自己是否具備必要的財務實力、技術能力和合規資源。

而對於整個行業來說,香港的實踐提供了一個重要參考:穩定幣監管不是要扼殺創新,而是要為創新提供可持續發展的土壤。

當監管規則清晰、執行標準明確時,合規的成本是可預期的,創新的邊界是可探索的。

這或許,正是香港作為國際金融中心,在數字資產時代繼續保持競爭力的關鍵所在。

推薦閱讀:

Pump.fun 的墜落三部曲:法律圍獵、幣價腰斬、信任崩塌

"止損"轉身?Joe McCann 清盤舊基金,轉戰 Sol 財庫公司新戰場

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

關於 Bitget 上架 MSTR, COIN, HOOD, DFDV RWA 指數永續合約的公告

關於 Bitget 統一帳戶支援部分幣種借貸和保證金功能的公告

【首發上架】Camp Network (CAMP) 將在 Bitget 創新區和 Public Chain 區上架

關於 Bitget 上架 AAPL, GOOGL, AMZN, META, MCD RWA 指數永續合約的公告