發一個穩定幣要多少錢?

這不是一個輕裝上陣的創業機會

題圖來源:《大時代》

從華爾街的投行,到灣區的科技公司,再到亞洲的金融巨頭與支付平台,越來越多企業盯上了同一門生意——穩定幣發行。

規模效應下,穩定幣發行商的邊際發行成本為零,在他們眼中這像是一場穩賺不賠的套利遊戲。在當前的全球利率環境下,利差收益無比誘人,穩定幣發行方只需把用戶的美元存進短期美債,每年就能穩定靠 4~5% 的利差收入躺賺數十億美元。

Tether 和 Circle 早已證明這條路行得通,而隨著不同地區的穩定幣法案逐步落地,合規路徑也變得更清晰,越來越多企業躍躍欲試,連 PayPal、Stripe 這樣的 FinTech 巨頭也都在迅速入場。更別說穩定幣還天然具備與支付、跨國結算乃至 Web3 場景整合的能力,想像空間龐大。

穩定幣,已經成為了全球金融公司的必爭之地。

但問題也在這裡,很多人只看到了穩定幣「看起來無風險」的套利邏輯,卻忽略了這是一個重資本、高門檻的生意。

如果一家企業,想要合法合規地發行一款穩定幣,到底要花多少錢?

本文將拆解一枚穩定幣背後的真實成本,告訴你這場看似輕巧的套利生意,到底值不值得做。

穩定幣發行背後的幾筆帳

在許多人的印像中,發行穩定幣無非是發一個鏈上資產,從技術層面看似乎門檻不高。

然而,真正以合規身份、面向全球用戶推出一款穩定幣,其背後的組織結構與系統要求遠比想像中複雜。不僅涉及金融執照、審計,更包括資金託管、儲備管理、系統安全與持續維運等多個構面的重資產投入。

從成本與複雜度來看,其整體建設要求已不亞於一家中型銀行或合規交易平台。

穩定幣發行方面臨的第一道門檻,是合規體系的建構。

他們往往需要同步應對多個司法轄區的監管要求,取得包括美國 MSB、紐約州 BitLicense、歐盟 MiCA、新加坡 VASP 等關鍵性執照。這些牌照背後,是詳盡的財務揭露、反洗錢機制,以及持續的監控與合規報告義務。

對標具備跨境支付能力的中型銀行,穩定幣發行方每年的合規與法律支出往往高達千萬美元,只為滿足最基本的跨國營運資格。

除了牌照,KYC/AML 系統的搭建也屬硬性需求。專案方通常需引進成熟的服務商、合規顧問與外包團隊,持續營運客戶盡職調查、鏈上審查、地址黑名單管理等一整套機制。

在監管趨嚴的今天,若無法建立強韌的 KYC 與交易審查能力,幾乎難以獲得主要市場的准入許可。

市場分析指出,HashKey 為申請香港 VASP 牌照,所需的各項成本總和高達 2000 萬至 5000 萬港幣,且配備至少 2 名監管負責人(RO),並必須與三大會計師事務所合作,費用比傳統行業高出數倍。

除了合規,儲備管理也是穩定幣發行中的關鍵成本,涵蓋資金託管與流動性安排兩大部分。

表面上看,穩定幣的資產負債結構並不複雜,用戶儲值美元,發行方購買等值短期美債。

但一旦儲備規模突破 10 億、甚至 100 億美元,背後的營運成本將迅速上升。光是資金託管一項,年費就可能達到千萬美元等級;而國債交易、清算流程及流動性管理,不僅帶來額外成本,也高度依賴專業團隊與金融機構的協作執行。

更關鍵的是,為了確保「即贖即兌」的使用者體驗,發行者必須在鏈下準備充足的流動性頭寸,以應對極端行情下的大額贖回請求。

此配置邏輯已十分接近傳統貨幣市場基金或清算銀行的風險準備機制,遠非「智慧合約鎖倉」那麼簡單。

為支撐此架構,發行者也必須建立高度穩定且可審計的技術系統,涵蓋鏈上與鏈下的關鍵金融流程。通常包括智慧合約部署、多鏈鑄造、跨鏈橋配置、錢包白名單機制、清算系統、節點維運、安全風控系統以及 API 對接等。

這些系統不僅要支援大規模交易處理和資金流監控,還需具備可升級性,以適應監管變動與業務擴展。

不同於一般 DeFi 專案的「輕量部署」,穩定幣的底層系統實質上承擔著「公共結算層」的角色,技術與運維成本常年處於數百萬美元等級。

合規、儲備與系統,是穩定幣發行的三大基礎工程,共同決定了專案能否長期永續發展。

本質上來說,穩定幣並非技術工具產品,而是兼具信託、合規架構與支付能力的金融基礎設施。

只有那些真正擁有跨國金融牌照、機構級清算體系、鏈上鏈下技術能力、以及可控分發管道的企業,才有可能把穩定幣當作平台級能力去經營。

也正因如此,在決定是否進入這一賽道之前,企業首先要判斷自己是否具備搭建完整穩定幣體系的能力,包括:能否獲得多地監管的持續認可?是否擁有自有或可信任託管的資金系統?是否能直接掌控錢包、交易平台等通路資源,真正打通流通端?

這不是一個輕裝上陣的創業機會,而是一場對資本、系統與長期能力要求極高的硬仗。

發了穩定幣,然後呢?

完成穩定幣的發行工作,只是開始。

監理授權、技術系統、託管結構,這些只是入場的前提。真正的難題,是如何讓它流通。

穩定幣的核心競爭力,在於「有沒有人使用」。只有當穩定幣被交易平台支援、被錢包整合、被支付網關和商家接入,並最終被用戶使用,它才算真正實現了流通。而在這條路上,還有高昂的分送成本等著他們。

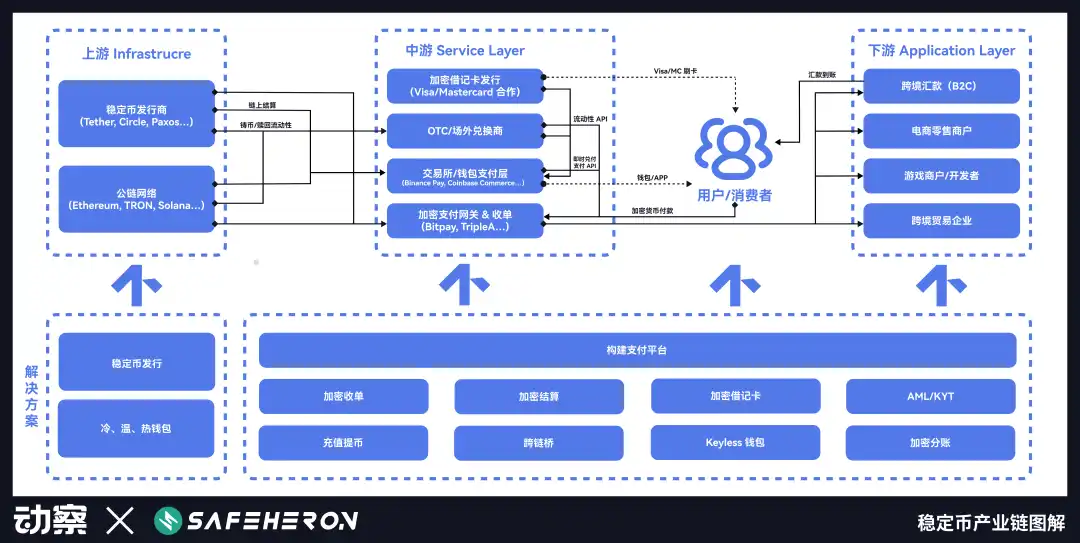

在洞察 Beating 聯合數位資產自託管服務商 Safeheron 發布的穩定幣產業鏈圖解中,穩定幣發行只是整個鏈條的起點,而要想穩定幣能夠流通,則需要將目光投向中下游。

以 USDT、USDC 與 PYUSD 為例,可以清楚看到三條截然不同的流通策略:

·USDT早期依靠灰階場景,建構起不可複製的網路效應,憑藉先發優勢,迅速佔據市場標準地位;

·USDC 在合規框架下以渠道合作為主,依賴 Coinbase 等平台逐步擴張;

而 PYUSD 即便背靠 PayPal,也需依賴激勵手段拉動 TVL,並且始終難以打入真正的使用場景。

它們路徑不同,卻都揭示了同一個事實-穩定幣的競爭,不在發行,而在流通。成敗的關鍵,在於其是否具備建構分送網路的能力。

1、USDT 不可複製的先發結構

USDT 的誕生,源自於那個時代中加密交易平檯面臨的現實困境。

2014 年,總部設在香港加密貨幣交易平台 Bitfinex 面向全球用戶高速擴張,交易員想用美元交易,但平台卻始終缺乏穩定的美元入金管道。

跨國銀行系統對加密貨幣充滿敵意,資金在中港台三地之間流動艱難,帳戶時常被關停,交易員隨時可能面臨資金斷流。

在這個背景下,Tether 誕生了。它最初基於比特幣的 Omni 協議運行,邏輯簡單直接,用戶將美元電匯至 Tether 的銀行帳戶,Tether 再在鏈上發行等值 USDT。

這個機制繞過了傳統銀行清算系統,第一次讓「美元」可以 24 小時無國界流通。

Bitfinex 是 Tether 的第一個重要分銷節點,更重要的是,兩者實際上由同一批人操盤。這種深度綁定的結構,讓 USDT 在早期迅速獲得流動性與使用場景。 Tether 則為 Bitfinex 提供合規性模糊但高效的美元通道。彼此合謀、資訊對稱、利益一致。

從技術來看,Tether 並不復雜,但它解決了加密交易員資金進出痛點,正成為了它最早佔領用戶心智的關鍵。

2015 年資本市場波動加劇,USDT 的吸引力迅速放大。大量非美元地區用戶開始尋求繞過資本管制的美元替代品,而 Tether 為他們提供了一種無需開戶、無需 KYC、有網就能使用的「數位美元」方案。

對許多使用者來說,USDT 不只是工具,更是一種避險手段。

2017 年的 IC0 熱潮,是 Tether 完成 PMF 的關鍵時刻。以太坊主網上線後,ERC-20 專案井噴,交易平台轉向加密資產交易對,USDT 隨即成為山寨幣市場的「美元替身」。透過使用 USDT,交易員便可在 Binance、Poloniex 等平台之間自由穿梭,完成交易,無需反覆資金進出。

有趣的是,Tether 從未主動花錢推廣。

有別於一般穩定幣在早期採用補貼策略擴大市場份額,Tether 從未主動補貼交易平台或用戶使用其服務。

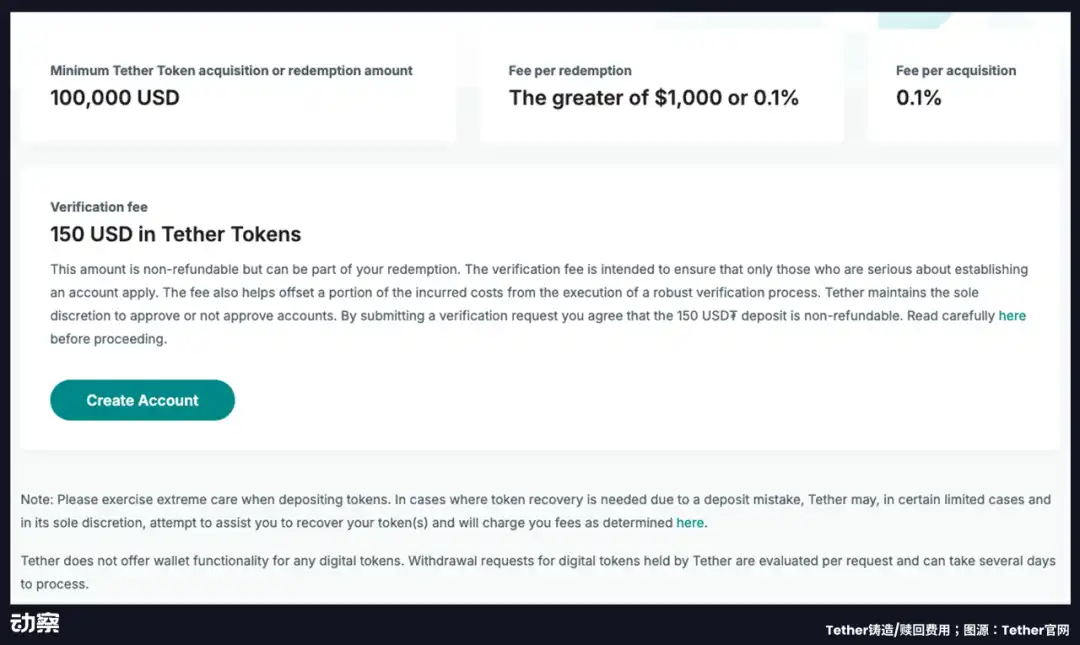

相反,Tether 對每筆鑄造與贖回均徵收 0.1% 的手續費,且贖回最低門檻高達 10 萬美元,額外還需支付 150 USDT 的驗證費。

對於希望直接連接到其係統的機構來說,這種收費機制幾乎構成了一種「反向推廣」策略。因為它不是在推銷產品,而是在製定標準。加密貨幣的交易網絡早已圍繞 USDT 構建,任何想接入這張網路的參與者,都必須靠它。

2019 年後,USDT 幾乎已成為「鏈上美元」的代名詞。儘管屢遭監管追查、媒體質疑和儲備爭議,USDT 的市場佔有率與流通量仍持續攀升。

到了 2023 年,USDT 已成為非美市場、尤其是全球南方國家中使用最廣泛的穩定幣。尤其在阿根廷、奈及利亞、土耳其、烏克蘭等高通膨地區,USDT 被用作薪資結算、國際匯款,甚至取代本地貨幣。

Tether 真正的護城河,從來不是代碼,也不是資產透明度,而是其早年在華語加密交易社區建立起來的信任路徑和分銷網絡。這張網路以香港為起點、以大中華區為跳板,逐步延伸至整個全球非西方世界。

而這種「先發即標準」的優勢,也使得 Tether 不再需要向使用者證明它是誰,反而是市場必須去適配它早已建立的流通體系。

2、Circle 為何依賴 Coinbase

不同於 Tether 在灰階場景自然生長的路徑,USDC 從一開始就被設計為一款標準化、制度化的金融產品。

2018 年,Circle 與 Coinbase 聯手推出 USDC,目標是在合規可控的框架下,打造一套面向機構與主流用戶的「鏈上美元」系統。為確保治理中立與技術協作,雙方各佔 50% 股份,成立了名為 Center 的合資公司,負責 USDC 的治理、發行與營運。

然而這套治理合資的模式並不能解決關鍵問題-USDC 如何真正流通?

……

前往 動察 Beating 公眾號上閱讀全文

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

關於 Bitget 上架 MSTR, COIN, HOOD, DFDV RWA 指數永續合約的公告

關於 Bitget 統一帳戶支援部分幣種借貸和保證金功能的公告

【首發上架】Camp Network (CAMP) 將在 Bitget 創新區和 Public Chain 區上架

關於 Bitget 上架 AAPL, GOOGL, AMZN, META, MCD RWA 指數永續合約的公告