Web3 走向生活,從佔領社交媒體開始

當錢包地址不再只是資產憑證,而是一種身份;當頭像不再只是 JPEG,而是社群信號;當一句玩笑能引發集體創作與迷因傳播時,去中心化的精神已以文化方式深植。它無需被解釋,而要被使用、被模仿、被再創造。

當人們談論Web3「走進生活」時,常常聯想到的是支付、身份、數據主權等宏大命題。然而,真正的起點往往更微妙,也更具人性——當人們在社交媒體上開始用Web3的方式說話、互動、甚至開玩笑時,生活化的轉變才真正開始。

回顧這幾年加密行業的傳播脈絡,幾乎所有的主流共識與文化符號,都是從社交平台上生長出來的。從「wagmi」「gm」,到「to the moon」「rekt」,再到如今的「幣安人生」,它們無一例外都在網絡對話中擴散,在模因化的傳播裡被賦予情緒和認同。社交媒體是Web3的入口,而不是配角。

為什麼佔領社交媒體永遠是開端

在 Web3 生態中,基礎設施固然重要,但沒有人會因為一套協議、一個 SDK 或某種 Layer2 技術而突然「進入生活」——基礎設施解決功能,社交傳播解決認知。Web3 的擴散路徑與任何文化或消費趨勢相似:從注意力到參與感,再到應用場景,而最先被點燃的總是注意力。無論是 DeFi Summer、NFT 熱潮還是 memecoin 狂潮,幾乎都先在社交媒體上製造話題,再吸引用戶深入參與產品與生態。社交平台的即時性、模因化與去中心化傳播與 Web3 精神高度契合:一條推文、一個表情包、一個頭像就能形成社群共同語言,比技術白皮書更高效地塑造共識、穿透圈層。換言之,佔領社交媒體並非因為它「輕」,而是因為它快、廣、且足夠「軟」,能讓 Web3 文化滲入日常語境,而不被困於區塊鏈的技術壁壘之中。

「幣安人生」:從諷刺到共鳴的模因現象

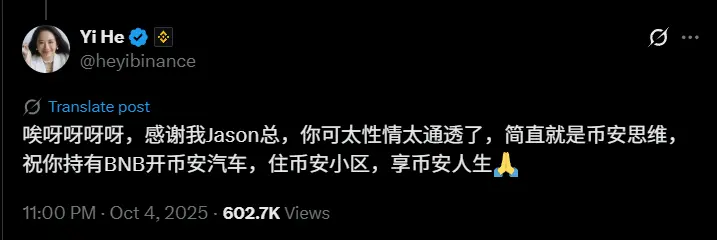

「幣安人生」不僅是一句調侃,更迅速演變為整個加密社區的文化現象。它源自中文網絡語境中的「蘋果人生」——一種關於身份與階層的網絡諷刺——並在遷移到加密世界後,借用幣安生態的體量與影響力,賦予了新的含義:既是財富神話的象徵,也是市場波動與自我解嘲的集合體。與傳統的 Web3 梗不同,「幣安人生」的出圈並非只停留在社交層,而是伴隨著幣價與生態資產的真實暴漲:自 10 月 4 日上線以來,同名 Meme 幣在短短幾天內從 0.001 美元飆升至 0.5 美元上方,市值一度突破 5 億美元,財富效應的爆炸式傳播,讓這句原本帶有戲謔意味的口頭禪,從笑談變成了投資者的狂歡標語與情緒錨點。幣安創始人趙長鵬與何一的親自互動進一步把熱度推至頂峰:點讚、轉發以及「狗狗幣就是靠打賞文化壯大社區」的調侃,使得整個社區的敘事從「玩梗」轉向「造梗」,在強互動的推動下,資金與情緒迅速湧入 BNB Chain,帶動「幣安錢包」「幣安廣場」「幣安社區」等一系列跟風項目與衍生 Meme 的集中爆發,形成了從中心敘事到邊緣複製的快速外溢效應。

Source:X

因此,「幣安人生」已不再只是一個笑話或一句口號,而是身份符號與財富敘事的交匯點,它以更貼近日常的表達方式將幣安生態的象徵性與可複製的情緒動員結合在一起。其傳播機制幾乎完美複刻了加密文化的自我循環:梗的誕生——情緒共鳴——KOL 助推——資產上漲——再度模因化,進而反哺社交話題與資產表現,形成閉環。當人們在 X 上模仿「幣安人生」的語氣發帖、評論、剪視頻,他們不只是參與娛樂或追逐流量,更是在用行動完成一種身份表達——既在幣安生態之內,也在 Web3 文化的洪流之中,這正是模因文化最具穿透力的部分:它不靠傳統廣告投放,而依賴用戶的自我演繹與再創造實現規模化擴散。「幣安人生」的爆紅意味著 Web3 文化從技術敘事與圈層內部重新回到了大眾社交空間,以輕鬆、娛樂、具象的方式,重新點燃了公眾對加密世界的感知與興趣——哪怕這種感知帶著強烈的自嘲、波動與非理性,但恰恰因此更具傳播速度與文化黏性。

當 Pudgy Penguins 成為「公共頭像」

類似的例子還有最近社交平台上的另一股潮流:越來越多的 Web3 項目和機構開始使用 Pudgy Penguins(胖企鵝)作為團隊或個人頭像。這一現象最初由 Coinbase、OpenSea、OKX、MoonPay、Polkadot 等頭部交易所與基礎設施項目帶動,隨後迅速擴散到開發者社區與個人賬號,短短幾天內彷彿「企鵝」佔領了社交平台——頭像整齊劃一、評論區充滿玩笑與模因,NFT 地板價隨之上漲,生態代幣交易量一度暴增。這並非行業首次為 Pudgy Penguins 集體站台:在某個象徵性節日,MetaMask、Uniswap、Magic Eden、Phantom、Gemini 等項目也曾同步換上企鵝頭像,場面幾乎像一場事先排練的表演;那一刻,胖企鵝不再只是 NFT 收藏品,而是整個 Web3 社群的「共識符號」。與此同時,Pudgy Penguins 為鞏固自身 IP 持續落地一系列動作:通過 Pudgy Toys 進入亞馬遜、沃爾瑪等零售渠道,玩具內置序列號可直通數字身份;上線虛擬空間 Pudgy World 承接互動與資產展示;與 Mythical Games 合作推出多人派對手遊 Pudgy Party 作為「內容即獲客」的入口;在全球舉辦 Pudgy Party 線下活動,用沉浸式場景與限量周邊串起「看—玩—帶走—上鏈」的轉化;並推動表情包、貼紙、短視頻等 UGC 生態,讓「企鵝」成為社媒上的通用語言。這些系統性運營,使「集體換頭像」不僅是一次社交事件,更成為 IP 長期經營與品牌化的外顯成果,體現出行業正從「以技術為中心」走向「以文化為紐帶」,項目方換的不僅是頭像,更是在宣告「我們屬於同一個社群、分享同一種敘事」。

Source:X

Pudgy Penguins 的影響力並非偶然:其持有者廣泛分佈於各大公鏈與核心團隊,從 LayerZero、ZkSync 到 Dymension、Omni Network,甚至有項目專門為胖企鵝持有者發放空投或開放特別權益,這種分佈式的社交身份網絡正成為 Web3 世界最真實的連接組織——比任何聯盟或基金會更鬆散,卻更具凝聚力。更有意思的是,胖企鵝已突破加密圈:老牌資產管理公司 VanEck 將官方社媒頭像換成 Pudgy Penguins,並攜實體玩偶亮相主流金融場合,完成與華爾街的歷史性碰撞;同時,IP 授權、聯名合作與零售數據的正反饋,反向強化了供應鏈、發行與品牌管理能力。在傳統金融世界裡,機構標識往往冷峻、抽象;而 Pudgy Penguins 提供了可愛、具象、情緒連接更強的敘事。在 TikTok 與 X(原 Twitter)時代,一個能成為表情包的 IP 往往比一份白皮書更能代表行業;憑藉玩具零售—數字身份—手遊內容—線下事件—UGC 傳播的飛輪,Pudgy Penguins 正爭取成為新一代加密敘事的視覺代言人。

從社交語言到生活方式

當越來越多的 Web3 用戶在社交媒體上使用加密語彙,當一個 NFT 形象能自然成為團隊代表,當一句「幣安人生」能讓陌生人相視一笑——這正是 Web3 滲入日常的標誌。它並不需要一夜之間重塑支付體系,也無需複雜的鏈上交互邏輯。文化總是先行於技術:人們先用模因、頭像與口頭禪表達,再逐步在行為與工具層面完成認同。因此,Web3 的「生活化」並非一次技術革命,而是一場持續的語言變革。

當錢包地址不再只是資產憑證,而是一種身份;當頭像不再只是 JPEG,而是社群信號;當一句玩笑能引發集體創作與模因傳播時,去中心化的精神已以文化方式生根。它無需被解釋,而要被使用、被模仿、被再創造。基礎設施是骨架,語言與文化是血肉。真正的 Web3,不在白皮書的理想系統裡,而在推文、評論區與表情包中的集體表達;而佔領社交媒體,永遠是這一切的開端。

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

BitMine於市場下跌期間購買了8.38億美元的Ethereum

比特幣大空頭:這位交易者精準把握特朗普關稅貼文時機,獲利2億美元

加密貨幣市場反彈,Bitcoin與Ethereum回升,但波動性信號仍然存在

特朗普對中國徵收關稅,推動Bitcoin基金創下100億美元成交量新高